加强入河排污口管理的五项有效措施及其实施策略分析

文章摘要:随着环境保护意识的增强,水体污染问题日益严重,尤其是河流中的入河排污口问题,成为了重要的治理重点。为了有效解决这一问题,采取加强入河排污口管理的措施显得尤为重要。本文将围绕加强入河排污口管理的五项有效措施及其实施策略进行详细分析。文章首先从法律法规建设、技术手段应用、环境监管机制、公众参与等四个方面展开,结合具体案例,详细阐述各项措施的可行性和实施策略。最后,结合实际情况,提出加强治理的建议,并进行总结归纳,为进一步的水污染治理提供理论依据和实践指导。

1、加强法律法规建设

入河排污口的管理首先应从法律法规的建设入手。当前我国虽然已经出台了部分关于水污染治理的法律,如《水污染防治法》和《排污许可证管理办法》,但在具体实施过程中,仍存在法律执行不到位、监管力度不足的问题。因此,强化相关法律法规的建设、完善排污口管理制度至关重要。

首先,应加大对入河排污口的立法力度。明确河流排污口的设立、审批、使用以及监管的具体要求,确保法律具有较高的权威性和操作性。例如,可以通过修订《水污染防治法》加强对入河排污口设置标准和管理规范的规定,设定明确的处罚措施,严惩违法排污行为。

其次,建立健全排污口的许可制度。通过严格的审批程序,确保每一个排污口的设立都符合生态保护的要求。特别是在工业园区、农业区等污染源较多的区域,应该强化排污口的审查制度,对高污染企业的排污口进行严格限制,并要求其配套污水处理设施。

2、技术手段的应用与创新

加强入河排污口管理,单靠法律法规的约束远远不够,还需要通过技术手段来提升管理的效果。随着科技的进步,许多先进的监控技术和污水处理技术已经应用于水污染治理当中,为有效管理入河排污口提供了坚实的技术支撑。

首先,现代化的监控系统能够实时监测排污口的水质状况。采用高精度的水质监测设备,能够实时采集水体的污染物含量,并通过数据传输系统将信息反馈到监管平台,确保监管人员能及时发现问题,进行处理。尤其是在一些重要河流的入河排污口周边,应加强传感器的布设,做到全天候监控。

其次,污水处理技术的创新和应用同样至关重要。在治理入河排污口污染时,污水处理技术的有效性直接影响治理效果。例如,采用生物滤池技术、膜分离技术等可以有效去除水中的有害物质,减少污染物的排放。此外,对于一些农业排污口,可采用湿地生态修复技术,通过自然的生物净化过程,减少水体中的氮磷等污染物。

3、完善环境监管机制

加强入河排污口管理的另一个关键措施是完善环境监管机制。当前,我国在排污口管理方面,虽有一定的监管体系,但普遍存在监管范围有限、频次不足等问题。因此,建立健全的环境监管机制,提升监管效能显得尤为重要。

开云体育APP下载首先,建立区域化的环境监管网络。在一些污染源集中的流域,应设立专门的环境监管部门,负责本地区内所有入河排污口的管理。这些部门应根据不同区域的污染特点,制定具体的管理规范,确保入河排污口得到有效监督。

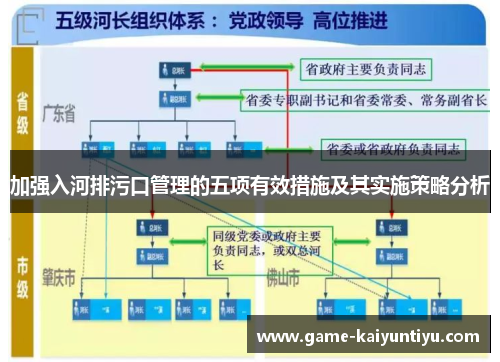

其次,加强与地方政府的协作。地方政府是污染防治的直接责任主体,只有通过政府与环保部门的紧密合作,才能提高排污口监管的实际效果。环保部门可以通过定期检查、专项检查、突击检查等方式,对地方政府的工作落实情况进行监督,确保每个排污口都在规范管理之下。

最后,推广大数据和人工智能技术的应用。通过建立统一的环境信息管理平台,利用大数据技术对水质变化进行分析,对入河排污口的污染物排放趋势进行预测,从而提前采取措施,防止污染物过度排放。

4、增强公众参与和社会监督

除了政府和企业的共同努力,公众参与和社会监督也是入河排污口管理的重要组成部分。只有加强公众的环保意识,才能形成全社会共同治理的局面,推动水体污染的有效治理。

首先,应加强对公众的环保教育和宣传。通过学校、社区、媒体等途径,提高公众对入河排污口污染危害的认识,让更多的人关注水污染问题。在公众教育中,可以组织环保志愿者参与水质监测、清理河道等活动,让群众在行动中提高环保意识。

其次,应鼓励公众通过举报等形式参与入河排污口的监管。政府可以设立专门的环保举报热线和网络平台,鼓励市民积极举报违法排污行为。通过社会力量的参与,可以有效弥补政府监管的盲点,及时发现并处理问题。

最后,要加强社会监督机制的建设。定期公布排污口管理的相关信息,接受公众和媒体的监督,形成透明化的管理模式。企业和政府应当定期公开排污口的运行情况,包括排污量、处理效果等信息,以便让社会公众监督。

总结:

总的来说,加强入河排污口管理是解决水体污染问题的重要举措。通过完善法律法规建设、应用先进的技术手段、健全环境监管机制以及增强公众参与,能够有效提高入河排污口管理的水平,减少污染物的排放,改善水体环境。

然而,治理水污染是一项长期而艰巨的任务。我们需要各方共同努力,持续优化管理措施,并根据不同地区的实际情况,制定个性化的治理方案,最终实现水环境的可持续发展。